鎌倉で必ず行ってほしいオススメ観光スポット8選

更新日:2019年08月06日

神奈川県鎌倉市は、かつては幕府が置かれた政権の要の地として有名です。

その名残や歴史的建造物、さらには豊かな自然までもが楽しめる場所として古くから観光名所として知られています。

ここでは、鎌倉で必ず行ってほしいオススメ観光スポット8選をご紹介していきます。

1.鶴岡八幡宮

鎌倉への観光と言えば鶴岡八幡宮を外すことはできません。

新年の三が日に初詣にくる人の数が全国屈指の多さを誇るほど人気の場所です。

武家源氏、鎌倉武士の守護神が祭られており、

- 商売繁盛

- 家内安全

- 交通安全

などに効果があるとされています。

鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社として全国の八幡社の中では抜群に知名度が高く、八幡社と聞かれれば、多くの人が鶴岡八幡宮のことを思い浮かべるほどです。

そして三大八幡宮の一社に入ることができます。境内は国の史跡に指定されているほど国としても重要な場所です。

鶴岡八幡宮は「応神天皇(おうじんてんのう)第15代天皇」と「比売神(ひめがみ)」さらに「神功皇后(じんぐうこうごう)」です。

この神社が有名になった経緯は、康平6年(1063年)8月に河内国(大阪府羽曳野市)を本拠地とする河内源氏2代目の源頼義が、前九年の役での戦勝を祈願した、京都の石清水八幡宮護国寺を鎌倉の由比郷鶴岡に鶴岡若宮として勧請したのが始まりだとされています。

永保元年(1081)年2月には河内源氏3代目の源義家が修復を加えて現在のような形になりました。

スポンサーリンク

源頼朝が鎌倉幕府を開いた後は、源義家が勧請した経緯などもあり、武家の崇敬を集めるようになりました。

これが今日まで伝えられている武家源氏の守護神になります。

鎌倉幕府衰退後は、25の僧坊の数も減少してしまい、一時的に衰退するようになります。

戦国時代には里見氏により焼き討ちにあってしまいますが、北条氏綱が再建を果たし、なんとか崩壊は免れました。

江戸時代に入ると江戸幕府の庇護を受け大規模化が進み、仁王門、護摩堂、輪蔵などを建築し、徳川家光の治世に薬師堂、鐘楼などが建てられるようになりました。

江戸幕府が倒れ、明治時代になった時に「神主を兼帯していた僧侶に対して還俗する旨の通達」が政府から出されるようになり、鶴岡八幡宮においては廃仏毀釈の動きが強まるようになり、内部にあった仏像や経典などが破壊されたり焼却処分されることになりました。

ただし一部は現存しています。

こうした歴史があり、現在の姿形を見せているのです。

歴史を感じるにはもってこいの場所ですし、鎌倉市の中でもダントツに知名度がある場所ですので、観光にはうってつけの場所です。

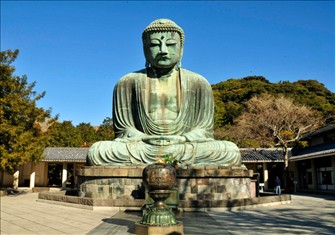

2.高徳院(鎌倉大仏)

鎌倉の象徴ともされているのが、高徳院にある鎌倉大仏です。

鎌倉の観光といえば外すことができない場所であり、日本国外の観光客も連日訪れるほどであり、日本の象徴としても捉えられています。

この大仏ばかりが注目されてしまいますが、大仏があるところは高徳院というお寺になります。

高徳院は、浄土宗の寺院として知られています。

本尊は「鎌倉大仏」「長谷の大仏」として知られる阿弥陀如来像であり、これは国宝に指定されています。

ここまで有名でありながら、開山(初代住職)や開基(創立者)などは今現在も不明のままというちょっと不思議なお寺です。

2004年2月27日、境内一帯が「鎌倉大仏殿跡」の名称で国の史跡に指定されたことは大きなニュースになりました。

それにより全国的に鎌倉大仏が知られるきっかけにもなり、国外にもそのニュースは取り上げられ観光パンフレットなどにも記載されるようになりました。

この大仏ですが、お金を払うことで内部を観賞することができます。

何か詰まっているように感じるかもしれませんが、実は中身は空洞です。

ただほとんどの部分が関係者以外は立ち入り禁止ですので、上段まで登る等はできません。

鎌倉大仏が建立されている場所は、もともと長谷の「おさらぎ」という地名でした。

そのため、鎌倉大仏にかぎっては「大仏」と書いて「おさらぎ」と読む場合もありますので、覚えておくと観光に役立つでしょう。

北条氏の庶流の中には大仏流北条氏があり、執権を出したこともあります。

鎌倉大仏は、像高約11.39メートルもあり、近くで見るとかなりの迫力です。

重量約121トンもあります。

角張った、平面的な面相をしており、猫背気味の姿勢が特徴的です。

体に比して頭が大きい点など、鎌倉期に流行した「宋風」の仏像の特色を示しており、鎌倉時代を代表する仏教彫刻として世界的に有名です。

また、後世の補修が甚大な奈良・東大寺の大仏と比べ、ほぼ造像当初の姿を保っている点も、日本においてかなり貴重な存在になっている理由でもあります。

ここまで有名ですが上記のように像の原型の作者は不明です。

3.長谷寺

鎌倉観光として外すことができないのが、長谷寺です。

ここは、浄土宗系統の単立寺院として知られています。

山号を海光山、院号を慈照院と称し、「長谷観音」と別名で呼ばれており、正式名称を知っている人はあまりいないのではないでしょうか?

長谷寺は奈良県や長野県にも、同じ漢字で同じ読みをする同じお寺があり混同されます。

坂東三十三箇所観音霊場の第四番札所でもあり、連日多くの人が訪れています。

長谷寺が造られた時期は諸説ありますが、一般的には奈良時代であるとされています。

ですが、中世以前のデータというのは明確ではありませんので、曖昧な点は多いです。

寺に伝えられている資料によれば、736年に奈良県桜井市にある長谷寺の開基(創立者)が、この地で開山したとされています。

スポンサーリンク

観光として多くの人が訪れるのが観音堂です。

本尊のまつられる観音堂の隣には大黒堂があり、鎌倉・江の島七福神めぐりの「出世大黒天」がまつられています。

大黒堂の左手から背後の山に向かって、傾斜地を利用した眺望散策路があり、ここが観光客で目指す人が多いとされている場所です。

なぜかというと、散策路の周辺には40種類以上約2500株の紫陽花(あじさい)が群生しており、梅雨の季節にはキレイな花が咲き乱れて、その景色はまるで別世界を訪れたような雰囲気を味わえるのだとか。

鎌倉の紫陽花の名所としては、昔から北鎌倉の明月院が知られていますが、最近では明月院を鎌倉の「元祖あじさい寺」、長谷観音を「新あじさい寺」と言われ、紫陽花の名所としてすっかり定着しています。

また、長谷寺は高台に位置していることもあり、見晴台からは、左手に三浦半島、正面には由比ヶ浜の海を間近に捉えます。

長谷寺は「海光山」という山号の通り、海も山も見渡せるのです。

観光客はこの場所で思い思いに時間を過ごし、写真撮影などもおすすめです。。

4.報国寺

鎌倉観光のパンフレットなどで表紙を飾ることもあるほど有名なのが報国寺です。

何故このお寺が人気なのかと言えば、「竹の寺」と異名を持つほど、境内に竹林がありそれがまさに芸術のごとく並んでいる場所があります。

ここが魅力的であり、鎌倉を代表するほどの観光名所となっています。

この寺は、1334年に天岸慧広の開山により創建されたと伝えられ、開基については足利尊氏の祖父「足利家時」や「上杉重兼」ともいわれていますが定かではありません。

臨済宗における寺格は諸山に列せられていました。

観光に来る人のほとんどが目当てだとされているのが、報国寺にある「竹の庭」です。

渇いた涼しげな葉音を奏でている竹林は、日常の出来事などを洗い流す音とも言われており「観光に来たー!」という気持ちになれる場所です。

オススメは、夏の日照りの日と言われていますが、しっとりとした雨上がりは、竹林が最も美しく感じられます。

さて竹林を抜けると、岩肌に掘られた大きな横穴を見ることができます。これらは「やぐら」と呼ばれており、鎌倉独特の横穴式のお墓であり、足利尊氏の祖父・家時の一族の墓とされています。

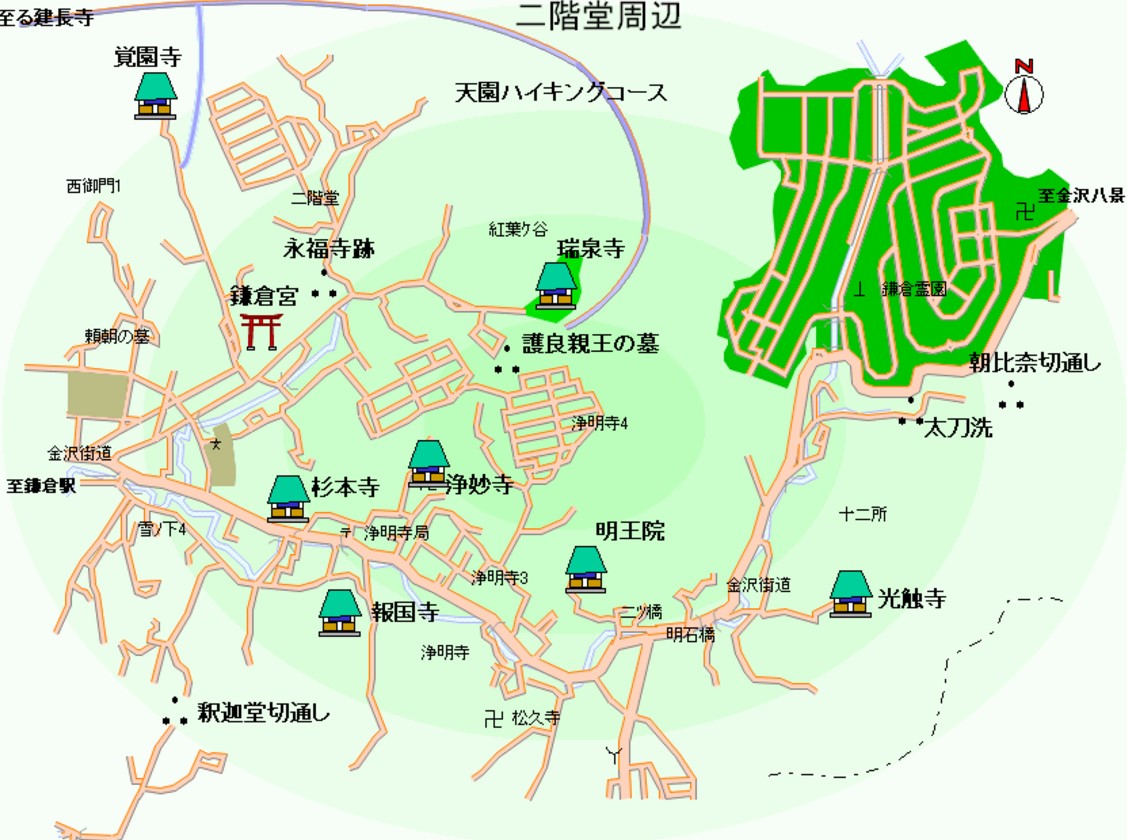

5.瑞泉寺

鎌倉の花の寺とも呼び声が高く、シーズンになると観光客が多数訪れる場所として人気なのが「瑞泉寺」になります。

早春には梅が見ごろであり、春が訪れようと、可愛らしい可憐な花を見ると実感することができるに違いありません。

瑞泉寺では、ハイキングコースがあり、四季折々の姿を見せる庭園を楽しめるでしょう。

さて、春は梅を見ることができ、

- 夏にはの芙蓉

- 晩秋の紅葉

- 冬の水仙

と続きます。

お好きな季節、時期において花を楽しむことができるのはとても嬉しいですし、1年を通じて季節の花を楽しむのも魅力のひとつです。

瑞泉寺は、地名の「紅葉ヶ谷」や、山号「錦屏山(きんびょうざん)」が示すとおり、境内と周囲の山々が織りなす紅葉が実に美しく、この紅葉は観光パンフレットの表紙や雑誌などでも取り上げられるほどの名所です。

ある文献によれば、瑞泉寺にはその昔、天下の名僧たちが集まり、度々詩の会を催し、四季折々の自然は誠に素晴らしく、紅葉は「楓林ことごとく赤し」と言われるものだったと言い伝えられています。

それだけ昔から、紅葉は美しかったことが分かります。

瑞泉寺のある紅葉ヶ谷は鎌倉の最奥に位置する、いわば「鎌倉の奥座敷」です。

鎌倉で最後に紅葉が訪れる場所で、紅葉の見頃は12月になってから。

年を越しても紅葉が残ることもあるので、楽しみが増えます。

鎌倉地域は寺院が多い割には、見ごたえがある庭が少ないと言われています。

そんな中において、瑞泉寺の本堂裏手の石庭は、見る価値の高い庭として有名な場所になります。

一切の無駄を省いて、岩と水だけで作ることに成功した禅の庭です。

限られたスペースの中において、大自然をここまで表現できているのは立派だと言われています。

6.鎌倉文学館

西洋の佇まいが美しく、有名な観光場所として知られるのが「鎌倉文学館」です。

この洋館は、加賀百万石で有名な旧前田侯爵家の鎌倉別邸として建てられ、戦後はデンマーク公使が別荘として借用していました。

昭和39年からは佐藤栄作元首相が借りて、亡くなる前まで週末別邸として使用したことでも有名です。

昭和58年に建物が鎌倉市に寄贈され、改築後、昭和60年より鎌倉文学館として一般公開されるようになり、鎌倉の顔となりました。

鎌倉文学館では異国情緒溢れる文学館とローズガーデンが織り成すハーモニーに注目して頂きたいです。

庭園の一角の広さ600平方メートルほどにローズガーデンが用意されており、アメリカやオランダなど世界7ヶ国から輸入された外来種のバラや、「鎌倉」などの名前が付けられている独自のバラなど200株以上が、色も形も様々に咲き乱れています。

バラという花は、春と秋の2回見頃が訪れるので、5月中旬から6月と10月中旬から11月にかけて鎌倉文学館のローズガーデンはバラの香りに包まれます。

洋館とバラという異国文化が溢れるこの場所は、明治以降の別荘時代の鎌倉の姿を映し出しているとも言われています。

この場所が何故ここまで別荘として人気になったのか?その答えが鎌倉文学館内部にある、談話室からの景色にあります。

何ともいえない美しい景色を家の中から楽しむことができ、心も身体も安らぎを得るのに最適な場所だとされてきました。

それが別荘が多い理由なのでしょう。

7.銭洗弁財天宇賀福神社(銭洗弁天)

湧水でお金を洗うと倍増すると伝わる神社として有名なのが「銭洗弁財天宇賀福神社(銭洗弁天)」です。

ここは鎌倉の中でも屈指と言われるほど人気の観光名所ですから、外すワケにはいきません。

入り口の鳥居から岩肌をくりぬいたトンネルを抜けて、境内に入るというちょっと特殊な造りになっているあたりも楽しさを感じさせてくれます。

銭洗弁天は巳年にあたる1185年の巳の月、巳の日に、源頼朝の夢の中に宇賀福神が立ち、「西北の仙境に湧き出している水を汲んで神仏を供養すれば天下が平和になる」とお告げがありました。

永く続いた戦乱の影響で、疲弊した民の生活の平穏を日夜祈っていた頼朝は、お告げにあった泉を探し当て、岩窟を掘らせて宇賀福神を祀ったのです。

その湧き水で神仏を供養すると、国は平穏を取り戻し、民の生活も豊かになり、この言い伝えが広まったとされています。

それがいつの頃からか、湧水でお金を洗うと何倍にも増えると信じられるようになりました。

特に巳の日は霊験あらたかだといわれ、遠方からの参拝者も増えるほどです。

しかし、これは本来の意味とは違います。

本来は、財宝を洗うことにより心身の不浄を洗い清めることによって幸せが訪れるという意味があります。

お金を洗う場所は「銭洗水」と呼ばれており、江戸時代に作られた観光名所「鎌倉の名数」の中で、「鎌倉五名水」の一つとして選ばれています。

それだけ昔から有名であったことが分かり、昔の冒険家などはこぞって訪れたようです。

8.建長寺

鎌倉の禅寺で最も格式が高いとされているお寺が建長寺です。

鎌倉五山第一位の威厳を誇る山門があり、春には桜が咲き乱れ、美しい景観を出しており、観光名所として知られています。

建長寺の山門は、江戸時代の安永4年に再建されたものですが、老いて諸国に勧進(お金集め)の旅に出ることができない和尚に代わって、寺に住み着いていたタヌキが和尚に化けて諸国をまわり浄財を集めた」というユニークな伝説が残っています。

また創建の歴史を見てみると、建長5年の創建で、開基(創立者)は五代執権・北条時頼、開山は蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)となります。鎌倉五山の第一位で、日本初の純粋禅の専門道場であり、昔から多くの人が訪れていました。

鎌倉五山の「五山の制」とは、中国の南宋時代の官寺制度にならって、禅宗(臨済宗)寺院を格付けしたものです。第一位の建長寺は、鎌倉の禅寺の中で、最も格式の高い寺院として古くから知られていたのです。

このお寺にある建造物は、14、15世紀の地震や火事で失われ、現存する建物は江戸時代に入り再建されたものです。仏殿には、江戸時代に東京芝の増上寺から移築してきており、堂内には本尊の地蔵菩薩像を中心に、伽藍神像、千手観音像などが祭られています。

また、建長寺は紅葉の名所としても知られていますが、広々として境内において、紅葉が見られる場所は限られており、集中していることが分かります。圧迫感のある紅葉というのもまた見物であり、秋のシーズンは観光客がさらに増えます。

関連記事

「日本の観光スポット」人気記事ランキング↓

関東地方ランキング

鎌倉の観光スポット8選

横浜の観光スポット9選

箱根の観光スポット9選

近畿地方ランキング

奈良の観光スポット10選

神戸の観光スポット10選

中部地方ランキング

名古屋の観光スポット8選

熱海の観光スポット12選

伊豆の観光スポット10選

中国地方ランキング

岡山の観光スポット12選

広島の観光スポット11選

九州地方ランキング

長崎の観光スポット13選

鹿児島の観光スポット10選

熊本の観光スポット10選

福岡の観光スポット10選

沖縄ランキング

沖縄の観光スポット13選